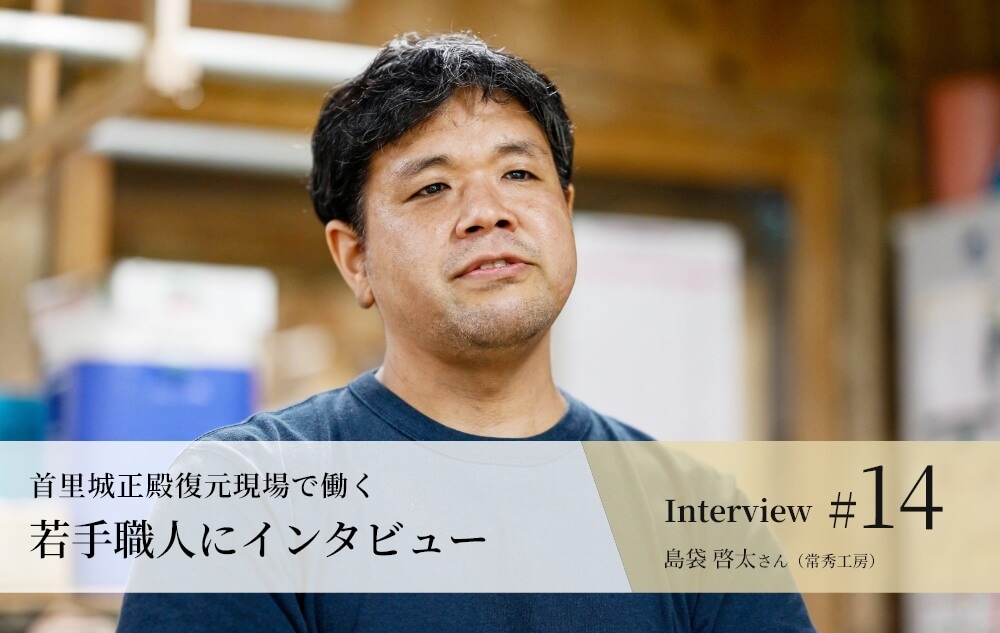

ホーム > 首里城復興へのあゆみ > 首里城2026年マチカンティー > 若手職人インタビュー #12

若手職人インタビュー #12

―現在のお仕事を始められたきっかけを教えてください。

もともとは漆とは全く関係ない一般の会社で事務員として働いていたのですが、転職を考えていた時に、小学校で「堆錦(ついきん)」という琉球漆器の技法の体験で作ったお皿がふと目に入って「あ、漆っていいかも!」とぱっと頭に浮かんだんです。

私はものづくり自体にはそれほど興味がなかったんですが、“ものづくりをしている人”には子どもの頃からすごく興味があって、旅行先とかでもなにか作業をしている職人さんがいたら、手元とか横顔とかをずーっと眺めてしまうタイプで。その中でも一番印象に残っていたのが、この堆錦の体験のときに指導してくださった漆職人さんでした。

それで漆について調べてみたら、ちょうど沖縄県工芸振興センターが高度工芸技術者養成研修の募集を見つけて。私は家族にも心配されるほど不器用なので、大丈夫かなと不安もあったんですが、人生一度きりだしとにかく挑戦してみよう!と、27歳の時に漆の世界に飛び込みました。

―首里城正殿復元工事に携わることになった経緯を教えてください。

1年間の技術者養成研修の終盤の頃に、いま私が所属している株式会社漆芸工房の森田さんから「首里城やってみない?」と声をかけていただいたんです。まだまだ初心者なのに首里城の漆をやっていいの?と思ったのですが、必要とされているのならば、私にもできるのならば、ということで「やります!」とお返事させていただきました。

研修が修了して工事が始まるまで少し間があったので、その期間に沖縄美ら島財団の職人向け研修を受けたり、漆芸工房のベテラン職人の諸見さんや森田さんにご指導いただきながら首里城に向けて練習していました。

―首里城の火災が発生したときはどのように思われましたか?

火災が発生したのが夜中だったので普通に寝ていたんですが、消防車がカンカンとけたたましくサイレンを鳴らしながら何台も走っていく音が聞こえて一瞬目が覚めたんです。でも、どこかで火事かな、ぐらいに思ってまた眠って、それで朝起きたらニュースやSNSで首里城が燃えていると報じられていたので、もう「えーっ!?」と信じられなくて。

その頃はまだ漆芸の世界に入る前でしたし、首里城に対してそれほど興味があるわけではなかったんですけど、やっぱり燃えてしまったと聞いたときはすごくショックで悲しかったです。やっぱりウチナーンチュとして、ずっと心のどこかに首里城があったのかもしれませんね。

―現在はどんな作業を担当されているのでしょうか?

現在は、同じ漆芸工房の島袋から引き継いで、上層の入母屋(いりもや)と切裏甲(きりうらごう)の塗装作業をしています。漆の下塗りと中塗りが終わって、最終工程の「桐油(きりあぶら)」を使った上塗り作業になります。漆は紫外線に弱いため、桐油で表面をコーティングして紫外線から守ります。

漆は湿度が高い方が乾きやすいという性質があるんですが、この桐油は逆で湿度が低い方が乾きやすくて、しかも乾く速度の予測がすごく難しいので、常に表面の状態を見つつ塗り進めていく感じです。

桐油を使った塗装には2種類ありまして、1つは沖縄本島北部で採れた「久志間切弁柄」と混ぜたもの、もう1つはそれよりも少し濃い赤の「久米赤土」と混ぜたもの。その2種類を場所ごとに塗り分けています。

上塗り作業を行うのはここが一発目なので、自分たちが本当にやっていいのかな、大丈夫かなとドキドキしつつ、3人でチームを組んで協力しながら作業を進めています。

―作業する上で難しいのはどんなところでしょうか?

漆と共通して言えることなんですが、やっぱりほこりと塗装の厚みですね。

ほこりに関しては極力気をつけてはいるんですが、どうしても巨大な素屋根という空間の中で空気の流れがあったり、他の業者さんが作業しているそばで塗装しているので、どこまで防げるかというのが頑張りどころですね。

また、これまでは主に器物、小さいお皿や箱を平面で塗っていたんですけど、首里城は立面(りつめん)なので、あまり分厚く塗ってしまうと下に垂れた状態で乾いたり、「縮み」ができて(一部にしわが寄った形で乾くこと)見栄えが悪くなったりしてしまうので、垂れないように、縮まないように、厚さに気をつけながら塗っています。広い面だと3人で同時に塗っていくので、「このぐらいがいいかな?」と相談しながら厚みを調整しています。天候によっても乾燥具合が変わってくるので、漆も桐油も、毎日お天気と温度・湿度とにらめっこしていますね。

―では、現在のお仕事の魅力や、やりがいを感じるのはどういったところでしょうか?

やはり漆というのは古代から使われている塗料なので、完全にではないですが先代の職人たちと同じ技法で、現代に生きる私たちが仕事をしているというのはすごいことだと思いますし、その伝統工芸を自分たちが担っているということを誇らしく思います。

時代によって手に入る道具も変化していくなかで、どの時代も先の職人さんたちが試行錯誤しながらより良いものを作るために知識や技術を受け継いできたはずなので、今後は自分たちがどうやって後世に伝えていくか、いかにこの技術を残していくかが大事だと思っています。

―現場の雰囲気はいかがですか?

現場に入ること自体が初めてだったのでちょっと心構えをしていたんですけども、みなさん気軽に話しかけてくれて、とても仕事しやすい雰囲気です。同じ職場の人たちがいるというのも心強いですし、私より年下だけど芸大を出てすごく技術を持っている先輩もいるので、もうほんと周りに助けられてばかりです。

あとは私が女性だからかもしれませんが、屋根瓦や高い足場に登っていると、「大丈夫?気を付けてね!」と心配していただくことも。ハーネスを付けるのも初めてだったので、これを付けて作業するのかとちょっとびっくりでしたね。作業の時も、切裏甲の端などは狭くて刷毛の先しか入らないため、瓦の上に寝転がって思いきり手を伸ばして塗ったりしました。先輩から大変だよと聞いてはいましたが、ここまで大変だとは思いませんでした(笑)

―最後に、首里城正殿復元作業にかける思いをお聞かせいただけますか?

まず、漆を始めてたった数年で、まさか首里城に携わらせていただけるなんて本当に思ってもみませんでした。先代の漆職人から脈々と受け継がれてきた伝統的な技法で、木工や瓦など他業種の職人さんや職員さん、首里城の復興に関わるみんなでチームとして一緒に首里城を作り上げていけることが、とてもとても嬉しいです。

あと何10年、何100年と経った未来に、今回復元した首里城を見た人々や後世の職人さんたちに「当時の技術は素晴らしかった」と思ってもらえるような、美しい首里城を作っていきたいです。そして私自身もこの現場で学んだことを生かして、後世の職人さんたちに技術を継承していけるような立派な職人になりたいです。

取材日:2025年2月13日

他の記事はこちら

© Shurijo Castle Park All Rights Reserved.